Díaz Bustamante Ruiz, JoséCabezón de la Sal (Santander), 1830 - ?, ?

Hijo de Venancio y María del Carmen Ruiz, nació en Cabezón de la Sal (Santander) el 7 de marzo de 1830 siendo bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de San Martín. A partir de 1845 residió en Madrid, en la calle de la Sartén, nº 4, cuarto 3º, y fue abonado por Juan José de Haces que vivía en la misma casa. El 28 de septiembre de ese mismo año solicitó de la Academia de San Fernando su ingreso como alumno en la clase de maestro de obras en la Escuela Especial de Arquitectura, dado que había cursado los estudios preparatorios exigidos según el reglamento. Para este fin expuso haber sido colegial interino del Colegio de Humanidades de la Unión de Santander incorporado a la Universidad de Valladolid, donde se había aplicado en «gramática castellana, ortografía, caligrafía, Historia Sagrada, Profana Antigua y moderna, cronologías, Aritmetica, elementos de Matemáticas, y algebra, rudimentos de la lengua francesa, Geografía, Geometría y Dibujo natural, habiendose distinguido y sido premiado en los examenes grales. Verificados vajo la presidencia de la Autoridad local el 26 de Julio (1845) Pº Pº haciendose acreedor por su conducta moral y politica a la publica estimacion de sus respectivos catedráticos». Sin embargo, aparte de la exposición de sus estudios y la fe de bautismo, no se le dio curso legal a su expediente por solicitar el interesado su suspensión al no poder continuar ese año la carrera.

El 24 de noviembre de 1845 se matriculó en la 1ª y 2ª Enseñanza como alumno en el liceo matritense incorporado a la Universidad Literaria situado en la calle de los Jardines, a fin de estudiar de manera privada algunos tratados de Matemáticas Elementales que eran necesarios para hacer la carrera de arquitectura, como la Lengua francesa y el Dibujo natural y de paisaje. Respecto a estos estudios, «Asistió con asiduidad y aprovechamiento á las enunciadas clases hasta el quince de Julio de este año, en que lo suspendió, habiendo cursado en dicho tiempo la Aritmética, álgebra, geometría, trigonometría rectilínea, geometría práctica y las primeras lecciones de la aplicación del algebra á la geometria; en cuanto a la lengua francesa se ha egercitado en la lectura y principios de traduccion, y respecto del dibujo ha llegado hasta la copia de figuras y paisajes».

En 1846 solicitó de nuevo su ingreso en la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, pero, aunque fue admitido para hacer los exámenes preparatorios, sería reprobado al no hallarle los profesores con la debida instrucción. A partir de este momento comenzó de nuevo sus estudios bajo la dirección del profesor Eugenio de la Cámara, con quien repasó las materias que eran exigidas en el reglamento. Como discípulo de la Academia solicitó al año siguiente el pase a la sala de Cabezas, previa presentación de las obras de rigor que fueron vistas en la Junta General del domingo 7 de febrero de 1847, misma fecha en la que lo solicitaron los alumnos Julián Sáez, Federico Guisasola y Juan Vizcón Chaves.

Durante su residencia en Madrid estuvo a cargo de Juan José de Haces y Serna, aunque según otras fuentes de Manuel Cevallos que vivía en la calle de Hernán Cortés, números 15 y 17. El 14 de septiembre de 1847 volvió a solicitar su ingreso en la Escuela, aprobando el 28 del mismo mes algunas materias y el 5 de octubre la asignatura de Dibujo, lo que le proporcionó su ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid el 9 de octubre de 1847.

La Junta de Profesores se ocupó en 1853 de decidir cuál sería la ciudad donde debía dirigirse la expedición anual de los discípulos según prevenía la Real Orden de 8 de octubre de 1850. En esta ocasión se eligió Salamanca, siendo nombrado el 26 de enero de 1853 Francisco Jareño, ayudante de la Escuela Especial de Arquitectura, como el profesor que debía acompañar a los alumnos. Los discípulos que fueron en esta ocasión eran 12, más un oficial de vaciados. De los 12, cinco alumnos cursaban el 4º año de carrera (Saturnino García, Vicente Sáenz, Isaac Nessi, José Ramón Mas y Diego Manuel Molina), mientras que 7 estudiaban el 3º año, siendo el caso de José Díaz Bustamante, Nicomedes de Mendívil, Pedro de la Hidalga, Federico Aparici y Soriano, Antonio Carnicero, José Carbonell y Anostera y Leocadio Pagasartundua.

En la expedición se adquirieron dibujos, fotografías, relieves en yeso, trozos de esculturas y tallas en madera. Figuraban plantas, la sección longitudinal, los detalles ornamentales, la fachada posterior y la torre del Gallo de la Catedral Vieja; otros tantos del convento de Santo Domingo, la Casa de las Conchas, la iglesia de San Adrián, el colegio del Arzobispo o de los Irlandeses; el palacio de Monterrey o del duque de Alba; la Casa de la Sal, construida por el cardenal Fonseca; la iglesia de San Martín y del Espíritu Santo; la Universidad y el convento de San Vicente. Del mismo modo, una colección de yesos de la Universidad, el convento de Santo Domingo, la Catedral Vieja, varias piedras y ornamentos antiguos recogidos en varios edificios en ruinas, además de bajorrelieves, artesonados del Hospital de Estudiantes y el coro de Santo Espíritu realizados en madera, así como numerosas fotografías.

Al año siguiente, la Junta de los Profesores decidió la ciudad de Guadalajara para realizar la exposición artística bajo la dirección del profesor Francisco Enríquez Ferrer. En este año fueron 10 alumnos: José Díaz Bustamante que lo hizo por segunda vez, ya que había estado el año anterior en Salamanca; Nicomedes de Mendívil, Pedro de la Hidalga, Manuel Portillo, Segundo Rezola, Adolfo Conejero, Juan Talavera, Fernando Boello, Luis Cespedes y Pablo Cuesta y Sánchez.

En el mismo año de 1854 Díaz Bustamante se presentó a la oposición para la plaza de pensionado por la arquitectura en el extranjero (Roma), cuyo programa fue publicado en la Gaceta el 1 de febrero de 1854. A esta pensión se presentó también Nicomedes Mendíbil, quien solicitó su admisión a los ejercicios el 29 de abril mientras que Bustamante lo hizo el 9 de julio. Ambos tuvieron que realizar tres ejercicios, pudiéndoles tocar en suerte para el 2º los siguientes asuntos: «Una balaustrada ó baranda para ejecutarse en bronce y que ha de servir para un comulgatorio de una parroquia», «Un trozo de archivolta tallada en todas sus molduras, estilo del renacimiento, tamaño natural y que tenga por lo menos 12 pulgadas de ancha», «Una Silla presidencial qe debe formar parte de la Silleria del coro de una patriarcal, decorada con todo el gusto del Siglo XVI», «Un trozo de cornisa corintia grecorromana ricamente decorada que resulta de ancho el dibujo de 12 á 16 pulgadas y 24 de largo» o «Una Cama imperial para ejecutarse en maderas finas, principalmente al torno, con tallas convenientes».

Por el contrario, como programas para el 3º ejercicio les podía tocar: «Gran Salon para la recepcion de embajadores, y unos usos de Corte, decorado con magnificas columnas, ricas bobedas, trono suntuoso, y demas accesorios correspondientes. Planta y Sección», «Coro de una Metropolitana con triplice rango de sillas. Planta y proyecto del testero», «Gran casa fonda para una Capital de primer orden con hospedage para toda clase de personas y los accesorios necesarios», «Torre elevada á 200, ó 300 pies en el centro de una gran plaza, que ademas de contener el reloj regulador, sirva de ornamento á la misma, y de atalaya ó mirador para disfrutar los alrededores de la población. Planta alzado y detalles», «Proyectar la fachada principal de una Catedral decorada por el estilo del renacimiento», «Monumento sepulcral erigido en honor de un hombre celebre en letras á espensas de una suscripción nacional» o «Circo para espectáculos ecuestres y gimnásticos», todos ellos trabajadas con una escala de 0,005 metros para la planta y doble para los alzados.

Al igual que Mendívil, Díaz Bustamante elaboró los días 12, 15 y 18 de julio los siguientes ejercicios: 1º) Trozo de adorno de arquitectura de la Puerta de San Clemente de Toledo (A-5834), 2º) Silla presidencial que forma parte de la sillería del coro de una patriarcal, con todo el gusto del siglo XVI (A-5895) y 3º) Circo para espectáculos ecuestres y gimnásticos (del A-3412 al A-3413). El lema que portaban los ejercicios de Mendívil era «El arte es necesario al desarrollo regular y completo de la sociedad (TISSANDIER)» mientras que los de Bustamante «El trabajo tambien puede dar laureles».

La Sección de Arquitectura se reunió el 13 de agosto de 1854, quedando conformada por los profesores Antonio Conde y González, Atilano Sanz, Narciso Pascual y Colomer, Mateo Laviña y el secretario Eugenio de la Cámara. Antes de realizada la votación secreta se convino para mayor sencillez señalar con la letra «A» los trabajos marcados con el lema «El arte es necesario al desarrollo regular y completo de la sociedad (TISSANDIER)» y con la letra «B» «El trabajo tambien puede dar laureles», de ahí que una vez hecha salieran 5 bolas en la casilla marcada con la letra “A” y ninguna con la “B”; no obstante, si consultamos otro documento, la letra «A» reunió 12 votos y la »B» ninguno, lo que daba como ganador igualmente a Nicomedes Mendívil por unanimidad de votos.

Estos resultados fueron elevados al Gobierno para su superior resolución, siéndole concedida la pensión a Mendívil por la Real Orden del 2 de noviembre de 1854; sin embargo, en atención al buen concepto que habían merecido los ejercicios de Bustamante, se acordó por unanimidad proponer a la Academia que dichos ejercicios sirviesen a su autor para su carrera y fueran reconocidos para que obtuviera la pensión al año siguiente, en caso de que no hubiese opositores que se la disputaran.

A finales de 1856, el presidente de la Real Academia de San Fernando comunicó al director general de Agricultura, Industria y Comercio que por la Real Orden del 30 de octubre de ese año «[…] La Reina (q.D.g.) de conformidad con lo propuesto por la Real Academia de nobles artes de San Fernando, ha tenido á bien disponer se expida el título de arquitecto, que corresponde a los de su clase, á Don José Diaz Bustamante, pensionado para estudiar la arquitectura en el extranjero, sin perjuicio de lo que resulta del expediente mandado instruir á la expresada Academia contra el mismo interesado sobre su conducta durante su pension en Roma».

Por entonces y desde hacía ya varios años, se estaba acometiendo otra de las empresas más importantes del país: la restauración y reposición de la catedral de León. Por la real orden de 6 de julio de 1858 relativa a la designación de dos arquitectos de mérito que reconociesen la catedral de León y que manifestasen las obras necesarias para su restauración, la Sección de Arquitectura celebrada el 12 de junio de 1858 formada por Aníbal Álvarez (presidente), Antonio Conde, Atilano Sanz, Matías Laviña, Eugenio de la Cámara y José Jesús Lallave (secretario), acordó elegir unánimemente al académico Narciso Pascual y Colomer con el arquitecto que el mismo designase para cumplir este cometido. Tanto el cabildo de la catedral como los diputados de la provincia creían conveniente que uno de los arquitectos fuese el monje Echano porque además de reunir el título de arquitecto había intervenido en algunas obras del edificio; sin embargo, Pascual y Colomer elegiría para que le auxiliase en estos trabajos al arquitecto José Díaz Bustamante. El 25 de octubre de 1858 el propio Pascual y Colomer remitió a la Academia el resultado de su reconocimiento en cumplimiento del encargo que le había sido encomendado, comunicando el hecho de que lo había tenido que hacer solo en vista de que Díaz Bustamante se encontraba ocupado en las obras del ferrocarril de Zaragoza.

El reconocimiento tenía como objeto saber la solidez de sus fábricas y conocer las causas de inseguridad que presentaban algunas de ellas para así poder estudiar y proponer la clase e importancia de la reparación que debía ejecutarse, con objeto de devolver al edificio la seguridad que le era necesaria y el uso al que estaba destinado. Comenzando por el estudio de los cimientos, que halló sólidos, observó un notable desplome en el tímpano de cantería que cerraba la nave central del templo y que constituía el frontis de la fachada principal. Este mismo desplome se encontraba en el cuerpo saliente de la fachada sur que constituía la entrada al testero del ala derecha del crucero, cuyo movimiento y consecuencias habían sido la causa de dicho reconocimiento. Asimismo, atisbó inminente ruina y pérdida de la curvatura cóncava de la arista que descansaba sobre los dos machones de la derecha, de los cuatro que conforman el crucero y de entre ellos particularmente el más inmediato al coro y sobre el órgano. Del mismo modo, eran extremadamente ligeros los espesores de las fábricas y la mala calidad de la piedra con que estaba construidos los machones y el muro del crucero.

Por todo ello, Pascual y Colomer señalaba que el deterioro era fácil de resolver volviendo su fábrica a su primitivo estado sin ser necesario derribar nada de lo existente ni hacer grandes apeos, aunque tomando las precauciones necesarias, como estudiar detenidamente el modo de ejecutar las obras de sostenimiento y realizarlas despacio y parcialmente para no aumentar el movimiento que sufrían. A su entender, la restauración debía llevarse a cabo en dos partes bien diferenciadas: la primera, la más pequeña pero urgente, consistente en el apeo de las dos bóvedas de la nave principal contiguas al crucero y a los dos arcos torales que habían sufrido movimientos, y la segunda, de mayor importancia y más costosa, consistente en el levantamiento de los planos del crucero derecho dando diferentes secciones en proyecciones horizontales y verticales para encontrar los asientos de los nuevos apoyos y consolidar la obra. El arquitecto insistía en que para la mayor rapidez de las obras era necesario adquirir cuanto antes las maderas necesarias para realizar el apeo de las bóvedas indicadas y los andamios que eran indispensables, como autorizar el pequeño gasto para el levantamiento de los planos y el estudio preparatorio de la restauración.

Por la Real Orden de 3 de mayo de 1859, el arquitecto Matías Laviña reconoció y dirigió finalmente las obras de restauración de la catedral, remitiendo la memoria de este proyecto el 22 de diciembre de 1860. En dicha memoria recogió las causas del estado ruinoso del templo, las medidas adoptadas para contener los progresos de ruina, los medios de restauración (sistemas de restauración y conservación), así como el presupuesto razonado de la cúpula y la restauración total de la iglesia. El proyecto sería examinado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 3 de mayo de 1861, no sin antes advertir «que hubiera deseado ver en la memoria del Sr. Laviña algun cálculo de los que sin duda habrá hecho pª comprobar y ayudar las deducciones del raciocinio y de la experiencia; pues ciertamente pocas cuestiones pueden presentarse en la práctica de la Arquitª que mas materia ofrezcan á las investigaciones cientificas; pero no se crea que por esto hace un cargo formal á este apreciable Profesor en quien reconoce la laboriosidad, inteligencia y experiencia suficientes para añadir á los estudios profundos de observacion y criterio que ya tiene hechos sobre este templo todos los cientificos y de cálculo que son necesarios para la completa y feliz resolucion del árduo problema que se le ha encomendado».

Las obras de la catedral siguieron su curso en los años siguientes. El 28 de noviembre de 1862, Laviña remitió a la Academia la marcha de sus trabajos y comunicó el haber desmontado todo el brazo Sur; el 15 de febrero de 1863 propuso algunos medios para la restauración y adquisición de vidrieras esmaltadas; el 18 de octubre de 1863 comunicó las vicisitudes de las obras y el estado en que se encontraba el templo, no obstante, a finales de este año de 1863 se dio la voz de alarma sobre el inminente peligro de ruina en que se encontraba la iglesia a consecuencia del errado sistema de restauración que se seguía. La noticia salió publicada por G. Cruzada Villamil en el Boletín del Arte en España el 19 de noviembre de 1863, encomendándose la dirección de la restauración al arquitecto francés Viollet-le-Duc, único artista que por entonces en Europa podía dirigirla con inteligencia y acierto. Enterada de la publicación, la Academia creyó necesario el nombramiento de una comisión que examinase todos los antecedentes del asunto, contestase al Gobierno sobre esta obra a fin de aclarar la acusación tan injustificada para el que había dirigido la obra y terminar con las vergonzosas injurias a las que se había enfrentado un profesor de tan buena reputación. Esta comisión quedó conformada en la Junta General del 15 de febrero de 1864 por los académicos de número Aníbal Álvarez, Juan Bautista Peyronnet y Francisco Enríquez Ferrer, quienes se trasladaron a León a verificar e inspeccionar el edificio emitiendo el correspondiente informe el 20 de marzo de 1865, aunque mientras tanto Laviña continuó enviando diseños a la Academia para su censura, como dos planos fechados en mayo de 1864 (Sig. 2-42-1) y el ejecutado el 16 de enero de 1865 relativo a la planta y perfil de la 3ª portada con la altura de la portada primitiva y la parte existente. Los honorarios devengados por el informe realizado fueron solicitados por Álvarez, Peyronnet y Enríquez Ferrer a principios de 1871.

Muerto Laviña en 1868, S.M. solicitó continuar esta obra de suma importancia bajo la dirección del arquitecto Andrés Hernández Callejo. Al poco tiempo de hacerse cargo de la obra tuvo desavenencias con el prelado diocesano, su cabildo y la Junta de Diócesis, al denunciar el estado ruinoso de parte de la antigua fábrica de la catedral. La alarma levantada por el arquitecto tuvo como consecuencia el nombramiento de otra comisión que inspeccionase y reconociese el estado de la restauración y las obras practicadas. La Academia nombró en su Junta Extraordinaria del 26 de julio de 1866 a los miembros de su Sección de Arquitectura José Amador de los Ríos, Antonio Cachavera y Langara y Juan Bautista Peyronnet para llevar a cabo este cometido. Dichos vocales remitieron sus trabajos el 28 de septiembre de 1868 y una vez interrogados por separado a todos los interesados se percataron de que contra Andrés Hernández Callejo se elevaban varios cargos: los puramente administrativos como económicos; haber pretendido alterar el plano adoptado por Laviña e intentado demoler ciertos departamentos, miembros arquitectónicos y bóvedas con el pretexto de su estado ruinoso, además de haber pretendido deshacer parte de la obra ya verificada por su antecesor y no haber asentado ni una sola piedra en la obra desde su nombramiento como director de la misma. La Comisión experta opinó que el arquitecto se había extralimitado en muchas de sus atribuciones por lo que estaban fundados todos los cargos que se le achacaban, de ahí que desaprobase su conducta, su inacción por espacio de 6 meses y la alarma que había provocado al cabildo como a la población entera de la ciudad. Por otro lado, desaprobaba la conducta de Hernández Callejo respecto al ejercicio de su cargo, hecho por el que creía conveniente que no siguiese al frente de las obras.

La incomunicación y los problemas acaecidos entre el arquitecto y el resto de los interesados en las obras del templo obligaron a Hernández Callejo a cesar como director de las mismas el 5 de enero de 1869. Su actuación extrañaba a todo el mundo por cuanto que su amor al arte se había constatado a la hora de llevar a cabo la restauración de la iglesia de San Vicente de Ávila, pero era cierto que en las de la catedral leonesa había demostrado una total incertidumbre respecto de la verdadera idea de la construcción, repetidas contradicciones que le habían llevado a pretender destruir varias fábricas antiguas y miembros arquitectónicos, como a no añadir un solo sillar en la obra. A fin de nombrar a un sustituto, la Sección de Arquitectura acordó la noche del 15 del mismo mes la formación de una terna con los arquitectos más aptos para desempeñar el cargo, proponiendo a Juan de Madrazo y Kuntz, Francisco Enríquez Ferrer y Demetrio de los Ríos. El primero de ellos, Juan de Madrazo, fue nombrado director facultativo de las obras, de ahí que el 24 de marzo de 1874 remitiese a la Academia el proyecto de encimbrado para las bóvedas altas del templo. El mismo arquitecto llamó la atención a finales de 1875 sobre la necesidad de ejecutar a la mayor brevedad posible la restauración del edificio y asegurar su estabilidad, empezando por terminar las construcciones comenzadas en el crucero central con todo el brazo Sur, la fachada, contrarrestos y respaldos correspondientes, así como las cuatro bóvedas contiguas a dicho crucero, dos sobre el coro y dos sobre el presbiterio. A continuación o simultáneamente era necesario reconstruir el hastial de Poniente de la nave mayor o lo que es decir, la parte central de la fachada principal comprendida entre las dos torres; construir de nuevo las armaduras de cubierta con todos los emplomados en cresterías, el chapitel central, los pináculos, los remates y los planos de cubierta en sustitución de los defectuosos tejados que entonces cubrían toda la extensión de la catedral; restaurar el cuerpo de campanas de la torre Norte de la fachada principal y rehacer la mayor parte de los arbotantes, la totalidad de la línea de cornisa de coronación y las partes en donde la cantería estaba descompuesta.

Un escrito fechado el 8 de abril de 1876 señala la designación de los académicos Espalter, Amador de los Ríos y Barberi para formar parte de la comisión que debía presentar a los ministros de Gracia y Justicia y de Fomento las exposiciones que la Academia les dirigiese solicitando fondos para restaurar la iglesia catedral. El proyecto suscrito por el arquitecto Madrazo para la reconstrucción del hastial Sur en la zona ocupada por el triforio sería censurado y aprobado por la Sección de Arquitectura el 22 de junio de 1876. Estaba compuesto por una memoria descriptiva, nueve grandes planos, un presupuesto y los pliegos de las condiciones económico-facultativas, trabajos que fueron muy alabados por su acertado estudio.

Tres años más tarde y con motivo del fallecimiento de Deogracias López Villabrille, por entonces individuo de la Junta de Obras de reparación de la catedral, la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de León solicitó de la Academia de San Fernando el nombramiento de un individuo que cubriese su plaza, cargo que recayó en el vocal Juan López Castrillón en julio de 1879. Al año siguiente falleció Juan de Madrazo dejando vacante su cargo en la dirección de las obras, el cual debía ser cubierto a la mayor brevedad. Tras su muerte, la Sociedad Central de Arquitectos, fundada en 1849 y reorganizada en 1878, elevó un escrito el 20 de marzo de 1880 proponiendo como homenaje a la memoria del arquitecto la realización de una exposición para exaltar sus estudios, concretamente los referentes a la iglesia-catedral, su laboriosidad y buen hacer profesional. No obstante, en enero anterior había sido remitido su proyecto para terminación del hastial Sur, que sería examinado por Francisco de Cubas en octubre de 1880.

Fuentes académicas:

Arquitectura. Catedrales. León. S. XIX. Sig. 2-42-1; Comisión de Arquitectura. Arquitectos. 1853. Sig. 2-14-4; Secretario general. Enseñanza. Expediciones artísticas de los discípulos de la Escuela Especial de Arquitectura a: Toledo (1849), Salamanca (1853), Guadalajara (1854) y Granada (1856), 1849-1856. Sig. 1-32-5; Secretario general. Enseñanza. Pensionados, 1848-1861. Sig. 1-48-4; Secretario general. Enseñanza. Pensionados, siglos XVIII y XIX. Sig. 1-50-3; Secretario general. Lista de solicitudes de ingreso en la Escuela Especial de Arquitectura, 1847. Sig. 5-68-1; Secretario general. Matrículas, 1848-1859. Sig. 5-80-1-34; Secretario general. Solicitudes de ingreso en la clase de Maestros de obras, 1845. Sig. 5-68-4.

Silvia Arbaiza Blanco-Soler

Profesor TU de la UPM

Página 1 de

Díaz Bustamante Ruiz, José

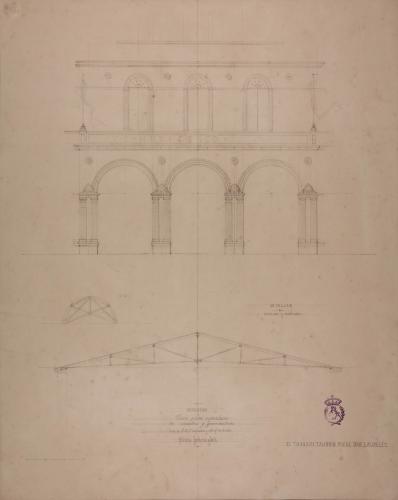

Alzado de la fachada y detalles constructivos y decorativos de un circo para espectáculos ecuestres y gimnásticosA-3413

Fecha: 1854 • Nº Inventario: A-3413 • Dimensiones: 525 x 419 mm; escala gráfica. • Técnica: Papel avitelado ahuesado. Lápiz negro.

Díaz Bustamante Ruiz, José

Alzado y planta de la fachada principal de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)MA-0270

Fecha: ca. 1858 • Nº Inventario: MA-0270 • Dimensiones: 606 x 712 mm; escala gráfica en metros. • Técnica: Papel avitelado agarbanzado claro. Tinta negra y aguada gris.

Díaz Bustamante Ruiz, José

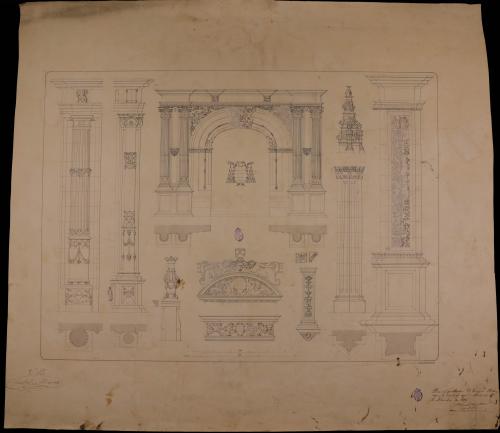

Detalles de la fachada principal de la Unversidad de Alcalá de Henares (Madrid)MA-0271

Fecha: ca. 1857 • Nº Inventario: MA-0271 • Dimensiones: 593 x 679 mm • Técnica: Papel avitelado agarbanzado claro. Tinta negra y aguada gris.

Díaz Bustamante Ruiz, José

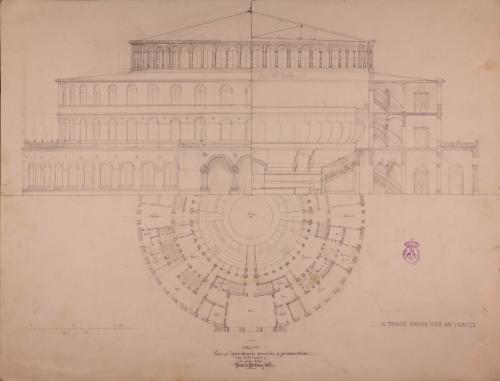

Planta y mitad del alzado de la fachada principal y de la sección de un circo para espectáculos ecuestres y gimnásticosA-3412

Fecha: 1854 • Nº Inventario: A-3412 • Dimensiones: 464 x 606 mm; escala gráfica en metros. • Técnica: Papel avitelado ahuesado. Lápiz negro.

NOTA: Estas bases de datos son el resultado de un trabajo acumulado en diversos departamentos y en períodos diferentes. Los usuarios comprobarán que hay registros incompletos y desiguales en contenido, campos que deberán ser revisados e imágenes que iremos sustituyendo a medida que se vayan haciendo las campañas fotográficas. Todo ello será un trabajo de meses y quizá de años que deseamos no demore la accesibilidad de las personas interesadas en conocer nuestras colecciones. Rogamos nos disculpen estas deficiencias que iremos subsanando de manera escalonada y de lo cual daremos periódicamente cuenta en nuestra página web y redes sociales.

© 2017-2025. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. c/ Alcalá, 13. Madrid